18 octobre 2019

Demain, 19 juillet 2019, quarantième anniversaire de la révolution qui, sous la direction du Front sandiniste de libération nationale (FSLN), a renversé le dictateur Anastasio Somoza. La célébration va se dérouler dans un Nicaragua aux abois, « sous la coupe » d’un des principaux chefs sandiniste de l’époque, Daniel Ortega. Président de la Junte de gouvernement de reconstruction nationale de 1979 à 1985, président de la République jusqu’en 1990, élu à nouveau en 2006 après une longue cure d’opposition pendant la parenthèse néolibérale, puis réélu en 2011 et 2016, Ortega « conserve les rênes du pays après avoir réprimé dans le sang, entre avril et juillet 2018, la révolte de la jeunesse et d’une partie de la population [1] ». Une réforme du système des retraites (rapidement abandonnée devant les protestations) avait provoqué le soulèvement.

L’oppression, l’angoisse, les insomnies, la peur : triste contexte pour célébrer un tel anniversaire. A n’en pas douter, bien peu, au sein de ce peuple en détresse, auront le cœur à faire la fête demain.

S’agirait-il là d’une histoire écrite pour la consommation extérieure ? En tout cas, quelque chose ne colle pas. Ce soir, 18 juillet, alors qu’un air encore chaud enveloppe la capitale Managua, une vibrante effervescence agite les quartiers populaires. Comme si elles accomplissaient la chose la plus naturelle du monde, des foules se rassemblent autour d’orchestres clairement lancés dans un concours de décibels. Des couples dansent, bousculés par le martèlement de la batterie. Oriflammes du sandinisme, les drapeaux « rojo y negro » (rouge et noir) ondoient. Des orateurs et oratrices prennent la parole. Les slogans fusent (les mêmes que ceux inscrits sur d’innombrables tee-shirts), en référence aux événements de 2018 : « Ils n’ont pas pu et ils ne pourront pas ! », « No pasarán ! », « Ici, personne ne se rend ! »

Chants révolutionnaires, rap, cumbia… Le moins qu’on puisse dire est qu’« ici » on a le sandinisme joyeux. En boucle rugit l’inévitable « Daniel se queda » (« Daniel reste ») – une ode à Ortega dont le mariachi Azucena a fait un tube omniprésent.

En résumé : sous un ciel étoilé, bruissent et s’agitent les multiples « vigilias » (veilles / veillées) organisées par le FSLN le soir qui précède chacun des anniversaires du 1979 victorieux. « Sauf que cette année, nous confie un solide gaillard entre deux éclats de rire, une boîte de bière à la main, il y a beaucoup plus de monde que d’habitude. L’agression de l’an dernier nous a réveillés. »

Confirmation le lendemain. La capitale se transforme en fourmilière. Norias de cars, de camionnettes et de motos déboulent dans Managua. Des flots, des foules, surgis des quartiers périphériques déferlent en cortèges dans les boulevards et les avenues. Doigts levés en V de la victoire, tous se dirigent vers la place Jean-Paul II, où aura lieu la commémoration. Une longue caravane de … Non, pas de « travailleurs du secteur informel ». Les intéressés rejettent cette appellation. Ils viennent certes de cette sphère sans cadre légal et juridique, synonyme d’absence de droits, de revenus incertains, de protection sociale inexistante, d’une stagnation dans le marigot de la pauvreté. Vendeurs ambulants, micro-commerçants, cireurs de chaussures, ramasseurs d’ordures, ferrailleurs et chiffonniers, domestiques, travailleurs à domicile, réparateurs de tout et de n’importe quoi… Dépendant quasiment partout ailleurs d’une économie non compétitive, marginalisée, ils défilent ici, au Nicaragua, organisés au sein de la Confédération des syndicats de travailleurs à leur compte (CTPCP) – on pourrait dire « non salariés », « indépendants ».

Cette organisation d’un nouveau type a surgi pendant le règne du néolibéralisme, en 2002. Matraques levées, tapant sans distinction sur toutes les têtes, la police réprime alors durement les vendeurs de rue. Elle les arrête. Elle les maltraite. Ils décident de répliquer. Ils créent la Asociación de Trabajadores de los Semáforos (l’Association des travailleurs des feux de circulation). Dispositifs au pied desquels, émergeant des gaz d’échappement que vomissent les véhicules, ils mènent leur misérable activité.

Dirigée par la vieille garde syndicale sandiniste, la Fédération nationale du travail (FNT) encourage ces nouveaux venus. En 2004, ceux-ci annoncent qu’ils vont former la CTPCP. Le FSLN revient au pouvoir trois ans plus tard, en la personne d’Ortega. N’en déplaise aux machines à slogans, il est beaucoup plus progressiste que ceux qui viennent de le précéder. En 2009, un décret présidentiel interdit l’expulsion des travailleurs indépendants des espaces publics. S’y ajoute une stratégie ayant trait à la protection sociale (accès gratuit aux services de soins), à l’éducation (programmes d’alphabétisation), à la formation professionnelle (diplômes de gestion d’entreprises) et à l’accès au financement (micro-crédits productifs sans intérêts).

« Maintenant, on est 85 000, dont 48 % de femmes, confie Adrián Martínez, président de la CTPCP. On a en partie vaincu l‘individualisme. Créer un syndicat avec des travailleurs de rue, par définition concurrents, n’avait rien d’évident ! Il reste encore des problèmes, mais on a beaucoup avancé grâce à ce gouvernement. » Et qu’on ne lui parle surtout pas de l’insurrection « populaire » de l’an dernier : « Elle a été très dure pour nous, avec son lot de petits commerces brûlés, de matériel détruit, de produits volés. Du terrorisme ! On n’avait jamais vu ça ! »

La longue colonne de ces travailleurs se fond dans la multitude, face à la tribune plantée au bord du lac Managua. Trop de monde ! Tous ne parviennent pas à prendre place sur l’immense esplanade. Des cohortes entières doivent s’immobiliser sur l’imposante avenue Bolivar et dans les voies environnantes. Partout, on danse, on chante, on lance des consignes, on piaille de plaisir, on brandit les drapeaux rouge et noir du sandinisme, les oriflammes bleu et blanc du Nicaragua. L’observation la plus impartiale possible du spectacle rend quelque peu caduques les compte-rendu que diffuseront demain les journaux d’opposition : « Les employés publics, plus de 200 000, étaient comme toujours obligés à assister. » Pour de pauvres fonctionnaires rassemblés sous la contrainte, ils semblent faire preuve d’un enthousiasme assez spontanément joyeux [2].

« La Consigna », « El Comandante se queda », « A desalambrar », « Venceremos », « Las Mujeres del Cuá », « El Tío Sam », « Que se redamen las copas » : des monstrueux baffles plantés ici et là, la musique révolutionnaire s’écoule en un torrent sonore assourdissant.

A la tribune, Daniel Ortega – président. L’opposition veut le renverser. Rosario Murillo, son épouse et vice-présidente. L’opposition la hait. Monseigneur Waldemar Sommertag, nonce apostolique. L’opposition préférerait un Inquisiteur de choc, un peu moins proche des positions du pape argentin et plus ou moins « gauchiste » Francisco.

La multitude fait silence. Le premier orateur s’empare du micro. Pasteur évangélique de Chinandega, Antonio Bolainez se lance dans un prêche interminable. Dans sa jeunesse, il a participé à la lutte contre Somoza. Ce qui ne rend pas plus courte sa harangue sur « la vie de Jésus ». Suit la prédication d’un « invité spécial » particulièrement « spécial » et dont la présence en fait sursauter plus d’un : le pasteur américain ultraconservateur Ralph Drollinger. Le gaillard mesure 2 mètres, mais, surtout, a fondé à Washington le Capitol Ministries. A ce titre, il enseigne la Bible dans l’enceinte du Congrès – Sénat et Chambre des représentants. On le prétend proche de Donald Trump. On le dit apprécié par le vice-président Mike Pence, le secrétaire d’Etat Mike Pompeo, les ministres de l’Education Betsy DeVos et de l’énergie Rick Perry, le procureur général Jeff Sessions. Sans manifester ni enthousiasme ni rejet, la foule l’écoute poliment. Elle se réchauffe lorsque prend la parole à son tour un prêtre catholique : le père Antonio Castro, de l’église La Merced, du quartier Miguel Larreynaga (Managua). « C’est un office religieux ou l’anniversaire de la révolution », s’étranglent, interloqués, quelques invités étrangers ?

Si les desseins de Dieu sont impénétrables, ceux d’Ortega sont plutôt transparents. Il fait de la politique et vit au Nicaragua. Dans un pays où toute conversation commence par un « Comment ça va ? – Ça va bien, grâce à Dieu » et où la piété pratiquée dans les « barrios » fait partie d’un quotidien partagé par (presque) tous, chacun se doit de revendiquer la présence du Seigneur dans son camp. Persécuté par la hiérarchie catholique et le pape Jean-Paul II pendant la première phase de la révolution, Ortega et les sandinistes ont, tout au long des années 1990, pragmatiquement choisi le chemin de la réconciliation. La crise de 2018 a mis fin à cette coexistence apaisée, l’Eglise jouant un rôle majeur dans la tentative de crucifixion du chef de l’Etat.

Ce 19 juillet, quand celui-ci déclare, prenant à son tour la parole, « entre catholiques et évangéliques, il y a un point commun, le Christ unit », c’est un pavé qu’il expédie dans le bénitier de la hiérarchie apostolique et romaine : elle n’a pas l’exclusivité de la foi. Aux fidèles, il proclame qu’on peut vivre sa religion catholique sans se laisser impressionner par les diktats de ces « pharisiens » [3]. Enfin, l’invitation de Bolainez et surtout Drollinger relève d’une partie de billard à trois bandes : Ortega envoie un message aux évangélistes, dont l’essor affaiblit les prélats de l’Eglise catholique, et tente en même temps de tendre un pont vers Washington, qui a placé le Nicaragua, avec Cuba et le Venezuela, dans une aberrante « troïka de la tyrannie ».

Faire le grand écart n’est pas toujours facile et peut à l’occasion se révéler particulièrement délicat. Drollinger se rembrunit quand, vigoureusement applaudi par la marée sandiniste, le curé Castro l’interpelle et lui demande d’intervenir auprès du Congrès de son pays pour que celui-ci cesse d’agresser le Nicaragua à travers le « Nica Act » et la « loi Magnitsky ». Ces mesures coercitives unilatérales non seulement incluent des « sanctions » individuelles contre des membres du gouvernement – dont Daniel Ortega et Rosario Murillo – mais entendent empêcher tout prêt au Nicaragua des organismes multilatéraux – parmi lesquels la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement (BID) et le FMI.

Suit l’énergique intervention de la vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodríguez. Après avoir invoqué Hugo Chávez, Che Guevara, Simón Bolivar, José Martí, elle somme le président des Etats-Unis de « laisser l’Humanité respirer en paix », de « cesser d’intervenir dans les affaires du Nicaragua, de Cuba et du Venezuela » et termine par un très pugnace : « Mauvaise nouvelle, señor Trump : jamais plus nous ne serons votre arrière-cour. Dialogue, paix, oui, mais qu’on n’oublie pas : nous sommes prêts à donner notre vie pour défendre notre dignité. »

L’ovation enfiévrée de l’assistance achève définitivement la tentative de flirt entre Ortega et le prédicateur yankee. Manifestement offensé, ce dernier attrape ses cliques, ses claques, son épouse et sa Bible, et quitte brusquement la cérémonie.

Massés dans les gradins de la tribune, derrière le chef de l’Etat et les invités de haut rang, plusieurs centaines de garçons et de filles membres de la Jeunesse sandiniste, en tee-shirt blanc estampillé des portraits du couple présidentiel, agitent joyeusement leurs drapeaux en entonnant chants et slogans. Délicat commentaire de la revue d’opposition Envío dans son numéro d’août : « Ils ont dû rester pendant plus de huit heures debout [erreur profonde : ils avaient des sièges et sont arrivés moins de deux heures avant le début de la manifestation], accomplissant une routine chorégraphique coréenne à la Kim Il-sung » [message personnel à Envío : Kim Il-sung est mort, l’actuel président nord-coréen s’appelle Kim Jong-un (même Donald Trump le sait !)].

Rebelle à toute information qui ne va pas dans son sens, le tsunami médiatique a résumé à sa façon la crise de 2018 : appuyés par les jeunes et la « société civile », les étudiants ont élevé des dizaines de barricades à travers le pays (avant d’être massacrés). Une première observation s’impose : il n’existe pas « une » jeunesse au Nicaragua, mais plusieurs – disons au moins deux. Dont l’une a été totalement ignorée, systématiquement réduite au silence et même diabolisée, tout comme l’a été une fraction adulte, sandiniste, de la société.

A ces « oubliés-effacés », nous donnerons ici la parole, non parce qu’ils auraient par définition raison à 100 %, mais pour rétablir un équilibre informationnel sérieusement malmené.

Car, à titre d’exemple, la Jeunesse sandiniste (JS) existe (nous l’avons rencontrée)… Créée par les « combattants historiques » soucieux d’organiser le futur de la Nation, elle est née dès 1979. Malgré les avanies de la guerre imposée par Washington (1979-1990), puis le dévastateur cauchemar des ajustements structurels (1991-2007), l’organisation a survécu. Six branches la composent : le Mouvement sportif Alexis Arguello [4], le Mouvement écologiste Guardabarranco, le Mouvement culturel Leonel Rugama, la Fédération des étudiants du secondaire (FES), le Réseau des jeunes communicateurs et la Promotion solidaire (Promotoría Solidaria). « Seul le FSLN a su donner un tel rôle protagoniste aux jeunes, nous confie Milton Ruiz, le coordonnateur général de la JS, une implication réelle dans les différentes campagnes d’éducation, de solidarité, dans l’accompagnement des familles, l’organisation des “barrios” [quartiers] et de la communauté. »

Agés de 14 à 30 ans, ils sont peut-être 300 000 (chiffre à prendre avec précaution), présents sur l’ensemble du territoire national, tous volontaires, non rémunérés, politiquement très engagés. La grande majorité vient de familles sandinistes. En ce sens, leurs témoignages n’ont rien de vraiment surprenants. « Mon grand-père et mon père se sont battus contre la “contra”[les contre-révolutionnaires des années 1980, entraînés et financés par les Etats-Unis]. Depuis que je suis petite, je les entends raconter la révolution, puis la guerre, alors, forcément, ça a influé », raconte Catarina Altamirano, à Esteli. « Mon père s’est battu et je suis entrée à la JS en 2007, explique en écho Marjorie Torres, 28 ans, coordinatrice à l’Université technologique Francisco Rivera, toujours à Esteli. Ça me plait d’aider les jeunes à travers le sport et la culture. Il y a des “chavalos”[jeunes] qui ne sont pas sandinistes, mais qui participent à nos activités. » Même son de cloche ou quasi avec Daniela Sánchez, coordinatrice départementale à Masaya : « J’ai intégré la JS dans mon “barrio” quand j’avais 13 ans. C’était une organisation très intègre, ça me plaisait. Elle s’occupait des “chavalos”, elle participait à l’amélioration de la vie des communautés. »

A Esteli, en ce jour de la fin juillet, la JS réalise une activité pour les enfants dans le magnifique Parc de la famille et de la communauté, récemment inauguré par la municipalité « FSLN ». Les gamins s’éclatent ; de bonne humeur, les parents devisent tranquillement – sandinistes ou pas.

Pour d’autres militants juvéniles, investis au sein de la Promotoría Solidaria – un secteur essentiel de la JS –, il s’agit de « faire du social » en aidant les plus pauvres et les plus vulnérables, de différentes façons. En tête des préoccupations se trouve le troisième âge. Parmi les multiples tâches, figurent la remise, chaque mois, d’un colis alimentaire aux pères et mères démunis des « héros et martyrs » morts au combat, ou de fauteuils roulants, ou de titres de propriété… On peut bien sûr faire comme s’il s’agissait d’ « assistanat », « clientéliste » de surcroît. On peut aussi y voir de très fructueux contacts intergénérationnels, si rares dans les sociétés de l’individualisme roi. Que chacun en juge à son aune. « On relaie la politique du gouvernement en direction des familles, résume quant à lui, à Managua Alex Galeano, le coordonnateur national ; de cœur à cœur, de visage à visage, on cherche à comprendre leurs difficultés pour pouvoir les accompagner. »

On lèvera d’emblée une possible équivoque. Il n’y a pas lieu d’idéaliser outre mesure qui ou quoi que ce soit. Comme tout mouvement, organisation, parti politique, ligue ou procession, les sandinistes en général et la JS en particulier regroupent un condensé de nature humaine dans ce qu’elle a de plus humain. On y trouve des « apparatchiks », bardés d’anathèmes, de clichés et de slogans. On y rencontre des adeptes de la langue de bois ou de l’idolâtrie à l’égard de « notre máximo-leader, le commandant Daniel », « qui, sans se tromper jamais, prône la joie, la paix et la tranquillité ». Toutefois, dans leur immense majorité, gens ordinaires et petites gens, travailleurs et travailleuses qui élèvent leurs enfants, joyeux zigues et étudiantes concentrées sur leurs études, ils n’ont rien d’abrutis congénitaux, de sombres brutes ou d’assassins. Dès lors, on cherchera l’erreur : en 2018, les partis d’opposition relayés par diverses organisations dites de défense des « droits humains » ont fait référence à des « forces de choc » gouvernementales recrutés au sein de la Jeunesse sandiniste (pour en revenir à elle) et responsables, avec la police anti-émeutes, de « centaines de morts et de milliers de blessés ».

Les manifestations ont débuté le 18 avril, contre la fameuse réforme de l’Institut national de la sécurité sociale (INSS). Elles dégénèrent quand, à Managua, circule via WhatsApp et Facebook la première des « fake news » : un étudiant de l’Université centraméricaine (UCA) a été tué par la police. L’effet recherché est obtenu. L’effervescence des jeunes se transforme en rébellion. « Je les voyais passer, se souvient Samantha Picado, les gens les soutenaient, et la police, qui sortait pour faire son travail, se faisait insulter. » Les trois premiers véritables morts ne tomberont que le lendemain : l’employé d’un supermarché, un travailleur municipal sandiniste et un policier, Jilton Rafael Manzanares, tué par arme à feu à proximité de l’université polytechnique du Nicaragua (UPOLI).

Technique similaire, ce même 18 avril, à Masaya : « Leur grande manip’, celle qui a fait que beaucoup de gens les ont rejoint dans un premier temps, a été de dire qu’il y avait un mort, raconte Denis Orozco, coordonnateur municipal de la JS dans cette ville. Ce mort n’a jamais existé, personne ne l’a jamais vu. La première victime est tombée le 21 avril, alors que les esprits avaient été artificiellement échauffés. »

Ce jour-là, sans doute en pleine conversion idéologique, Piero Coen, le dirigeant patronal le plus riche du pays, incite les protestataires à amplifier le « mouvement social ». Dès le lendemain, Ortega informe qu’il retire la loi contestée. Toujours à l’écoute, le Conseil supérieur de l’entreprise privée (Cosep) demande que les étudiants participent au Dialogue national proposé par le gouvernement et que la Conférence épiscopale y joue le rôle de médiatrice. La dialogue en question tourne rapidement court lorsque tous ces dignes négociateurs annoncent clairement la couleur : à l’instar du « leader étudiant » Lesther Alemán, nouvelle star internationale de la contestation, ils ne participent à cette discussion que pour « acter » la démission immédiate de Daniel Ortega. Lequel refuse – élu qu’il a été par les Nicaraguayens.

Erigées à l’aide de pavés, des barricades – les « tranques » – ont déjà surgi dans les villes les plus importantes du pays – Managua, Masaya, León, Granada, Matagalpa, Jinotepe, Diriamba, Estelí, Bluefields… Ponctués des premiers drames, les affrontements se multiplient. A Esteli, le 20 avril, des « autoconvoqués » tentent d’incendier la mairie. « Ma sœur était à l’intérieur, avec d’autres “compañeros”, se souvient Camilo Oliva Barrera, président départemental de la Fédération du secondaire (FES) ; tous ont réussi à sortir in extremis par une porte de derrière, mais on était terrorisés. » Sur la Plaza Parque, le local du FSLN brûle lui aussi. Une autre sandiniste raconte : « La police n’avait pas d’armes. Nous, la JS, on essayait de résister, mais on ne pouvait pas. Les opposants avaient des armes à feu, des explosifs… Certains des nôtres les ont spontanément affrontés. Pas parce qu’on avait reçu des orientations. On se défendait. »

Un tube de métal léger doté d’une poignée : le mortier artisanal – « mortero » – fait la joie des festivités religieuses ou culturelles du Nicaragua. Toutefois, depuis les luttes anti-somozistes, on lui connaît un usage moins ludique. Doté d’un explosif facilement élaboré à l’aide de chlorate de potassium, de carbone, de soufre et d’aluminium, il peut se transformer en arme létale expédiant sur l’ennemi projectiles, pierres, éclats de verre ou billes d’acier. Qu’ils soient antisandinistes ou sandinistes, tous savent l’utiliser. Manifestants, contre-manifestants, les voilà qui s’affrontent ; équipées cette fois, les forces de l’ordre jouent leur partition ; des belligérants s’effondrent des deux côtés. La presse internationale s’empare du seul thème de la « répression ».

Soucieux de mettre un terme à la spirale de violence, et avec la bénédiction de la Conférence épiscopale, le pouvoir passe un accord avec les leaders de la contestation : la police va se retirer dans ses casernes et, en échange, les « tranques » seront démantelés.

Abandon de la loi contestée, absence de forces de l’ordre dans les rues, la situation devrait logiquement se normaliser. Seulement, il y a d’autres causes à ce conflit.

Depuis leur retour au pouvoir, et même s’ils n’ont pas fait de miracle (dépourvu de ressources stratégiques, le Nicaragua demeure un pays pauvre), les sandinistes n’ont pas à rougir du travail accompli. Sans entrer dans une analyse exhaustive, on mentionnera en vrac l’avancée spectaculaire dans les campagnes de l’eau et de l’électricité (une énergie renouvelable à 70 %) ; l’octroi de plus de 138 000 titres de propriété (dont 55 % à des femmes) ; la réduction de la mortalité infantile (de 90 à 50 pour 100 000) ; la construction de dix-huit nouveaux hôpitaux ; la gratuité de l’éducation et de la santé ; une administration plus efficace ; une nouvelle loi fiscale introduisant le concept de « progressivité » ; la construction ou l‘amélioration de 900 kilomètres de route (permettant, pour la première fois, la possibilité de rejoindre par la terre la région caraïbe) ; une batterie de programmes sociaux – « Tous avec toi », « Les rues pour le peuple », « Usure zéro » (prêt solidaire à des femmes pour la création de petites entreprises), l’alimentation pour les enfants des écoles, les « paquets scolaires » (cahiers, crayons, règles, etc.) ; la promotion et la défense de l’économie populaire avec, pour principal résultat, la souveraineté alimentaire du pays.

Il ne s’agit pas d’une politique « révolutionnaire » au sens propre du mot. Comme il l’a fait avec l’Eglise, le pouvoir entretient des relations non conflictuelles avec le patronat. Sans toutefois cesser d’accompagner les revendications syndicales. On retrouve là le pragmatisme qui a toujours caractérisé la pratique d’Ortega et des siens. Lors de la lutte contre Somoza, le FSLN se divisait en deux factions. L’une, la Guerre populaire prolongée (GPP), entendait voir la guérilla paysanne construire progressivement une « armée populaire » destinée, après accumulation des forces, à arracher une victoire militaire totale. L’autre, la « tendance prolétarienne », considérant qu’il y avait désormais moins de paysans que d’ouvriers agricoles, préconisait de travailler en direction des syndicats ruraux et urbains. C’est finalement une troisième voie, celle des « terceristas » de Daniel et de son frère Humberto Ortega, qui l’emporta : le FSLN devait rechercher des alliances avec tous les opposants à Somoza, y compris au sein de la bourgeoisie, afin de préparer et accompagner une insurrection populaire. Ce qui se concrétisa par la constitution d’un Groupe des Douze rassemblant des intellectuels, des hommes d’affaires, des religieux et des membres de professions libérales, et permit, évidemment parachevé par le soulèvement de la population, la victoire politico-militaire de 1979.

Reprise dans un contexte différent depuis 2007, cette recherche du compromis a permis, sans relance d’un conflit mortifère (le pays en a déjà connu deux !), la sortie du marasme social dans lequel la droite avait plongé le pays. Pour le plus grand profit des classes populaires. D’une certaine manière, une politique similaire à celle du brésilien Luiz Inácio Lula da Silva – que personne, même parmi ses détracteurs de gauche, n’a jamais accusé d’être un « dictateur », de s’être « vendu » ou d’avoir « trahi »). Bien entendu, et comme au Brésil, les conservateurs nicaraguayens et leurs « grandes familles » – les Pellas, Chamorro, Lacayo, Baltonado Cabrera, Mantica, Coen, etc. – n’en pensent pas moins. Seul le rapport de forces politique les a obligés à cet accommodement. Qu’une occasion survienne et ils sautent dessus [5].

En 2018, c’est donc dès le 21 avril que Piero Coen, le plus prospère de ces oligarques, a incité à accentuer les manifestations. Agrégat de partis et de factions opportunistes,la droite traditionnelle et ses médias lui ont emboité le pas. La plus agressive des formations opposées au pouvoir – le Mouvement de rénovation sandiniste (MRS) – s’est jointe à eux.

Les anciens sandinistes (pour certains au passé prestigieux) qui animent ce MRS ont, depuis le début des années 1990, perdu toutes les batailles menées en interne contre Ortega pour transformer le FSLN en un parti social démocrate « à l’européenne ». Non dénués d’ambitions personnelles, ils ne le lui ont jamais pardonné. A tel point que, depuis 2005, ce parti très « moyenne bourgeoisie mondialisée » est passés du centre gauche à la droite (et même à l’extrême droite désormais) [6].

Dépourvu d’ancrage dans les classes populaires, le MRS atteint péniblement 2 % des voix lorsqu’il se présente en solo [7]. Lors des scrutins de 2011 et 2016, il s’est allié sans états d’âme avec la droite conservatrice. Seulement, à travers toute une nébuleuse d’ONGs financées de l’extérieur (Etats-Unis et Union européenne), au sein desquelles ils se sont recyclés, ses dirigeants, habiles à se camoufler derrière un vocabulaire « progressiste », ont conservé des liens avec certains secteurs de la gauche et même de l’extrême gauche européennes (et donc françaises) qui, peu regardants sur les alliances contre-nature, capables d’un incroyable fatras rhétorique, ont pris fait et cause pour eux.

Pour tous ces gens, et dès le retour des sandinistes au pouvoir, Ortega était considéré comme un paria. Peu importe qu’il ait alors dérouté les néolibéraux pur jus. En juillet 2007, François Houtart, très respectée figure des luttes pour l’émancipation des peuples, fondateur et directeur (1976-2004), à Louvain-la-Neuve (Belgique), du Centre tricontinental (Cetri), devait déjà remettre les pendules à l’heure face aux ralliés à cet absurde parti pris. Evoquant un de ses articles, pas spécialement tendre pour Ortega, publié par un quotidien mexicain, Houtart précisait : « L’article de La Jornada [28 octobre 2006] avait pour titre : “Existe-t-il encore une gauche au Nicaragua ?” Et ma réponse était non, mais, le parti qui se rapproche le plus de la gauche est le Front sandiniste, et je peux ajouter aujourd’hui avec plus de conviction, pas le MRS [8]. » Tout le monde aurait-il déjà oublié Houtart (décédé depuis) ?

Coups d’Etat réussis ou ratés contre Hugo Chávez (Venezuela, 2002), Jean-Bertrand Aristide (Haïti, 2004), Evo Morales (Bolivie, 2008), Manuel Zelaya (Honduras, 2009), Rafael Correa (Equateur, 2010), Fernando Lugo (Paraguay, 2012), Dilma Rousseff (Brésil, 2016) ; déstabilisation du Venezuela depuis 2013… Dans un article prophétique daté du 3 novembre 2016, publié là encore dans La Jornada, le journaliste et analyste cubain Ángel Guerra Cabrera pouvait prévoir sans grand risque de se tromper le sort réservé (dix-huit mois plus tard) au Nicaragua : « Parallèlement, des provocations contre le gouvernement Ortega se développeraient. Des organisations financées par la NED [New Endowment for Democracy], l’archi-connu écran de la CIA, travailleraient les milieux juvéniles pour les mobiliser via les réseaux sociaux, chercheraient à ce que les forces de sécurité exercent des violences contre les militants et d’éventuels manifestants afin d’échauffer les esprits et pouvoir passer à une deuxième phase consistant à coller le Nicaragua sur le banc des accusés devant les organisations internationales et régionales pour violation des droits humains. Le tout, comme le fait la droite au Venezuela, en Bolivie et en Equateur, en invoquant des méthodes pacifiques, mais en cherchant à ce que coule le sang [9]. » On pourrait stopper à ce stade le récit de ce qui s’est passé ensuite. Tout était dit.

Matagalpa, 130 kilomètres au nord de Managua. Un terminal de bus digne des années 1970. Des drapeaux « rojo y negro » surplombant un marché grouillant. Une rivière lente et boueuse. Deux rues principales parallèles débouchant sur la Place Morazán et la cathédrale. A côté du local de la délégation départementale du FSLN, siège TV Merced, chaîne de télévision locale appartenant à l’Eglise catholique. « C’est notre CNN locale, s’esclaffe la jeune fille qui nous accompagne. A chaque fois que des bruits ressemblant à des explosions résonnaient au dessus de la ville, ils diffusaient un communiqué : “Au secours, la police nous attaque !”. » On rit moins : la jeune militante nous présente un de ses camarades. Il raconte ce qu’il a vécu fin avril 2018 : « On était deux. Ils nous ont interceptés sur un “tranque”. Parce que nous sommes sandinistes, ils nous ont complètement déshabillés. Alors qu’on était nus, ils nous ont roués de coups et humiliés. Par chance pour nous, un opposant plus raisonnable a protesté. Ils nous ont laissés partir, mais, pendant qu’on courait, ils nous ont tiré dessus avec leurs mortiers. J’ai eu la peur de ma vie. Tu cours de toutes tes forces, complètement nu, pieds nus aussi, on te tire dessus, tu cours, tu cours, ne sais même pas où tu vas… » Plus grave le 15 mai. Des groupes de sandinistes se relaient pour protéger la mairie. Travailleur municipal, Reyes Hernández prend une balle dans l’abdomen. Il décède peu après. Même jour, à la sortie de la ville, sur la route qui mène à Managua : l’enseignant José Urroz Jirón est touché à la tête par un coup de feu provenant d’un groupe antisandiniste. Les leaders du « tranque » ne laissent pas passer l’ambulance venue le ramasser. Il arrivera à l’hôpital trop tard pour être sauvé. Le 8 juillet, en pleine nuit, lors d’un affrontement, Aran Molina est tué en tentant de secourir Lalo Soza, militant sandiniste brutalement agressé. Tirzo Ramón Mendoza, un travailleur social, sera lui exécuté par des encagoulés après avoir été séquestré.

C’est que, très vite, la situation est sortie du cadre dans lequel on s’est complu à la présenter. « Au début, beaucoup de gens ont cru qu’il s’agissait d’un mouvement social, commente une dirigeante universitaire à Esteli. Et les jeunes qui ont commencé à manifester étaient effectivement étudiants et de bonne foi. Nous, on était surpris. On a dû se documenter sur la réforme de l’INSS. Pour éviter que le sang coule, on a été d’accord avec l’abrogation de la loi. Mais on a vite compris que la poursuite des manifestations n’avait rien à voir avec ça. »

Des yeux se décillent, en particulier dans l’un des bastions du soulèvement. Président de l’Union nationale des étudiants du Nicaragua (UNEN) de l’UPOLI, Leonel Morales a, dans un premier temps, pris fait et cause pour la contestation. Très rapidement, il a conscience de la dérive. Le 26 avril, ayant observé que, depuis l’UPOLI, des groupes de choc sortent provoquer et affronter délibérément la police, il révèle que des armes y circulent et évoque les leaders particulièrement violents : « A la table où s’organise le nouveau comité représentant les étudiants et les gens, il n’y a pas d’étudiants de l’Université, pas d’étudiants de l’UPOLI, mais des gens financés et représentés par des leaders du MRS. »

Se faire traiter publiquement de « violents » provoque l’indignation des intéressés. Le 13 juin, après avoir été séquestré, amené à l’UPOLI, frappé, torturé, Morales, inconscient, donné pour mort, est abandonné dans un fossé avec une balle dans la mâchoire et deux dans la zone abdominale. Par miracle, il survivra. Curieusement, la fable des « étudiants pacifiques » aussi.

La police a respecté l’engagement pris : à partir du 9 mai, elle se maintient dans ses casernements. Mais le pouvoir a sous-estimé l’amoralité et le cynisme de ses adversaires. Ayant désormais le champ libre, les organisateurs des « tranques » non seulement ne les démantèlent pas, mais ils les multiplient. Les « modérés » deviennent particulièrement violents vis-à-vis des « extrémistes ». Bombes, casse, incendies, fusillades, rapts, séquestrations, assassinats… « J’ai vu personnellement comment ils arrivaient [le 4 juin] devant le poste de police nationale et l’attaquaient, le criblaient de balles avec des fusils de chasse et des armés de guerre », nous conte l’un de nos interlocuteurs, à Masaya. Un policier mourra ce 4 juin. Le poste de police subira ensuite un long siège d’humanistes lançant, par mégaphone, leurs aimables sommations : « Si vous vous rendez, vous aurez la vie sauve ! »

Commence un long cauchemar. Surtout pour les sandinistes.

Menaces physiques, pression psychologique… Connue pour son appartenance à la JS, Samantha Picado découvre à Managua les véritables couleurs des petits saints de l’opposition : « Régulièrement, des “vagos” [marginaux, délinquants] venaient voir si j’étais chez moi. Je les entendais. Ma famille disait que je n’étais pas là. La nuit, ils tiraient au mortier sur la maison. Ils l‘ont recouverte de peinture. Je ne pouvais plus bouger. Des voisins leur avaient donné toutes les informations : à quelle heure je rentrais, mes habitudes, mon numéro de téléphone… J’ai dû changer de portable, ils me menaçaient, m’envoyaient des messages, des photos de qui je fréquentais. Ça a été des moments très compliqués. »

Masaya : des « tranques » aux entrées de la ville », des « tranques » partout à l’intérieur, certains mêmes totalement illogiques, à dix mètres de distance du précédent. Encore audible à ce moment, « l’opposition faisait courir le bruit que la police et les paramilitaires allaient venir t’assassiner dans ta maison. Alors, tout le monde montait un “tranque”, du plus petit au plus imposant, on en a eu près de trois cents, c’était le grand n’importe quoi. »

Daniela Sánchez élargit le contexte : « Ils ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux. Une page qui s’appelle “Masaya Informativa” publiait des horreurs sur la JS, spécialement sur les femmes, avec des photos. Moi, ils m’ont accusée dix fois d’être une assassine, une paramilitaire, une tueuse d’étudiants… Ils disaient qu’ils allaient brûler ma maison, avec ma famille dedans… Cette campagne a provoqué une immense peur dans la population. »

Dans cette ville de Masaya, surnommée « la rebelle » depuis la révolution, deux objectifs hautement stratégiques ont d’emblée été incendiés : le Marché touristique d’artisanat et un musée dédié aux « héros et martyrs » de la révolution. Les installations gouvernementales ont été attaquées, certaines détruites. Des sandinistes périront, parmi lesquels le policier Gabriel de Jesús Vado, séquestré le 14 juillet et brûlé vif après avoir été torturé.

Denis Orozco habite le quartier Monimbo (de Masaya), bastion historique de la résistance sandiniste, et à ce titre hautement symbolique pour suggérer un parallèle historique entre deux dictatures – celle de Somoza et celle d’Ortega. Orozco doit quitter son domicile dès le 18 avril : « Sur les réseaux sociaux, ils annonçaient qu’ils allaient tuer les dirigeants sandinistes. On ne pouvait plus circuler. Ma famille a été assiégée. Tous les jours, ils attaquaient la maison, lançaient des bombes artisanales, tiraient avec des armes à feu. A un certain moment, ils voulaient sortir mon père et ma mère pour les tuer, ainsi que le reste de ma famille – et il y avait des enfants. Une expérience horrible. Par la terreur et la confusion, ils voulaient nous paralyser. »

Le nom même de Monimbo devient synonyme d’effroi : « Ils annonçaient qu’ils allaient nous y emmener, grimace l’un des jeunes que nous interrogeons. C’était la phrase la plus entendue à ce moment. Ils y avaient leur centre de torture. C’était la menace qui planait sur nous. » Paranoïa ? Malheureusement, non. Il y a bien eu un local sordide où des nervis ont torturé à Monimbo.

Retour à Matagalpa. Une jolie fille au rire facile, en jean et tee-shirt. Elle se souvient des « tranques ». Elle évoque son angoisse quand il fallait absolument sortir pour vaquer aux plus élémentaires des activités. Les « autoconvoqués » qui contrôlaient les barricades étaient masqués. Elle ne l’était pas. Son appartenance à la Jeunesse sandiniste n’avait rien d’un secret. « Je vivais dans l’angoisse. Je me faisais toute petite. Je mettais des lunettes de soleil, je baissais les yeux. Je priais Dieu pour qu’il m’efface de leur mémoire quand je devais passer à proximité. »

Le conflit divise le pays, les amis et même les familles. « Sur les “tranques”, beaucoup étaient connus, nous fait remarquerun « chavalo » avec un sourire un peu triste. J’ai une tante qui en a dirigé un. Une partie de ma famille, du côté de ma mère, n’est pas sandiniste. Au point que moi, son neveu, je ne pouvais pas passer par cet endroit, même pas pour aller acheter à manger. » Heureux revers de la médaille, certains sandinistes séquestrés ont échappé au pire parce qu’un membre de leur famille, ou une connaissance, ou d’ex-amis, se sont interposés, sur place, pour les faire relâcher. La grande majorité des manifestants n’étaient pas (et ne sont toujours pas) des assassins. Mais, très vite, volontairement ou non, indifférents ou complices, ils ont laissé la place à infiniment plus dangereux qu’eux.

« Avec le temps, sont apparus de plus en plus de gens qui n‘étaient pas d’ici », se souvient Cristel Castillo, à Trinidad (53 000 habitants, à une trentaine de kilomètres d’Esteli). Essentiellement des « vagos », comme on dit. « Le “vago”, c’est celui qui est au coin de la rue, qui n’a rien à faire, qui trafique, qui importune tout le monde, qui va siffler quand passe une “muchacha”, qui va t’agresser et te voler. » En langage redevenu politique, car jamais très loin : « Des jeunes en situation d’urgence sociale. » Confirmation à Masaya : « Dans notre cas, surtout à Monimbo, c’était dans leur majorité des membres de “pandillas”. » Des petits voyous violents et sans cervelle, une foule d’individus sans foi ni loi.

Bien propres sur eux face à l’« opinion internationale », les leaders antisandinistes sous-traitent la violence en faisant appel à ce qu’en d’autres temps et en terme marxiste on appelait le lumpenprolétariat. A San Nicolás, un bled de 5 000 habitants perché sur les hauteurs bleutés d’Esteli, « ils venaient racoler les jeunes désœuvrés et leur offraient de 200 à 500 cordobas [5 à 14 euros] pour aller manifester ou tenir les “tranques”. » Sur ceux-ci, et le témoignage revient en permanence au long de plusieurs dizaines d’entretiens, drogue et alcool circulent à volonté, offerts chaque matin ou chaque nuit par de généreux bienfaiteurs. Le niveau de violence monte de plusieurs crans. Pour terroriser Masaya, on a fait venir des voyous de León. A Jinotepe, des petites frappes de Matagalpa. A Esteli, des nervis de Granada. A Matagalpa, « ils avaient tous des foulards sur le visage, mais certains avaient un accent hondurien ». Honduras, pays des « maras » [10]… En territoire inconnu, personne ne connaît personne, nul n’a à prendre de précautions ni à ménager qui que ce soit. La violence et les exactions atteignent des sommets. On ne sort plus la nuit, sauf en cas d’extrême urgence. « Ils avaient des armes de fort calibre, super-énormes, s’étrangle Margie García, à Trinidad, je n’avais jamais vu ça ! »

Quartier d’Esteli, El Regadillo est un bastion du Front sandiniste. Un problème de transport perturbe sa vie. Un « tranque » bloque la sortie nord (d’Esteli). Impossible pour les ouvriers de rejoindre les usines de tabac qui les emploient. « Plus que tout, on ressentait de la rage, rapporte l’un d’eux, ils nous ôtaient de la bouche le pain de chaque jour, les gens avaient peur d’aller travailler. »

A l’étranger, où les médias accomplissent leur œuvre d’enfumage et sèment la confusion, tant la vraie droite que la gauche décaféinée ignorent délibérément cette face de la médaille. Ils préfèrent les brillantes analyses du « super spécialiste de tout » Anthony Bellanger sur France Inter : « Managua s’inspire de Caracas pour tenter de briser le soulèvement populaire. Même contrôle des médias, même fausse volonté de négocier pour gagner du temps et surtout épuiser les insurgés (…) Même répression féroce et multiforme (…) Bref, une photocopie de la terreur et de la répression. » A chacun ses références. Car à Managua, Pedro Ortega, Secrétaire des « Asuntos laborales » (littéralement : Affaires du travail) de la Centrale sandiniste des travailleurs (CST) – cinq confédérations nationales, trente fédérations, trois cents syndicats, cent mille travailleurs –, exprime un profond rejet des « tranques » et de la violence « camouflée en protestation pacifique ». Les travailleurs, ajoute-t-il, ont aussi le droit « de se protéger et de se défendre », avant de mettre les pieds dans le plat : « Démasquons ceci : ceci est un boycott, ceci est un chaos, ceci est de l’anarchie, ceci est de la violence, ceci est une tentative de coup d’Etat [11]. »

L’opposition aux… opposants ne s’arrête pas là. Les plus importantes organisations coopératives, l’Association nationale des travailleurs ruraux (ANT, membre de la Vía Campesina), le principal syndicat étudiant, la majorité des collectifs indigènes et afro-descendantes de la Côte caraïbe appuient le gouvernement. Et pour cause : la majorité de la population est gravement affectée par les événements. Ce qui, à titre d’exemple, se concrétise de cette façon : « Je vis à Indiri. Ma maman et mon papa venaient jusqu’à Masaya, à bicyclette, acheter de la nourriture. Dans le “municipio”, on ne trouvait plus rien. Il y avait juste un commerce qui vendait de tout parce qu’il était de mèche avec les “tranques”. Ceux-ci laissaient passer sa marchandise. Mais tout était très cher. Alors, mes parents venaient à la ville, jusqu’au marché, pour acheter, et, au retour, à chaque barricade, soi-disant pour financer la fameuse “cause”, ils se faisaient racketter. »

Esteli (côté « chavalos » sandinistes) : « Quand ça a commencé, il y a eu chez nous de la méfiance, puis de la peur, puis de l’indécision. Qu’est-ce qu’on fait ? Ce qui nous caractérise c’est la discipline. On a attendu les orientations. » A priori, quoi de plus légitime ? Sauf que, lorsqu’elles arrivent, les fameuses « orientations » ne déclenchent pas forcément l’enthousiasme. « Quand le commandant [Daniel Ortega] a dit que la police allait rentrer dans ses casernes, on a été choqués, commente Daniela Sánchez, à Masaya. On ne se sentait plus en sécurité. Après ça, les autres ont commencé à dresser les “tranques” et pouvaient agir à leur guise partout. Je me sentais sans défense dans la rue. Personne pour me soutenir, pour me protéger. Je ne sortais plus de ma maison. Il y avait quatre “tranques” à proximité, tous me menaçaient. »

Les événements, c’est vrai, surtout chez les plus jeunes, en ébranlent plus d’un. « Au début, on n’était pas “alphabétisés” de la situation. On n’avait jamais connu ça. J’avais de grands doutes. D’ailleurs, certains d’entre nous ont retourné leur veste. Mon père travaille pour le parti, je lui posais des questions… »

Les anciens combattants, eux, vivent la situation en habitués. Certaines similitudes sont évidentes avec ce qu’ils ont connu en d’autres temps. Ils commencent par vilipender les « vandales », les « putschistes », les « destructeurs », les « chiens », la « misère humaine », les « vend-la-patrie » ! Puis ils s’impatientent. Puis ils prennent le mors aux dents. « Fruit de notre Histoire, nous avons et une culture de résistance et une culture militaire, relate Felipe Saenz, cheveux longs, petites lunettes, barbichette, T-shirt rouge de « combattant historique » vivant à Matagalpa. Si nécessaire, l’usage des armes n’a pas de secret pour nous. Je suis allé voir le maire. Je lui ai dit : “Jusqu’à quand allons-nous supporter de nous faire insulter, agresser, frapper, torturer, assassiner ? ” Laisse-nous faire. Avec une simple grenade, on a l’expérience, on te dégage les “tranques” en deux temps, trois mouvements. » Réponse négative. Le dialogue tendu engagé par le président avec l’Alliance civique (AC), sous l’égide de l’Eglise catholique, se poursuit (il se terminera le 15 juin). « J’ai obéi et attendu, conclue Saenz ; nous, les sandinistes, sommes très disciplinés. » Une expression entendue dix mille fois, au long de ce reportage ; ce qui, évidemment, n’exclue pas qu’il y ait eu des exceptions.

Comme aurait dit Judas en empochant ses 30 deniers, des exceptions, il en existe partout. Même au sein de l’Eglise nicaraguayenne, où d’ailleurs, elles ne sont pas vraiment des exceptions. Evêque auxiliaire de Managua, Monseigneur Silvio Báez le confirme lorsque, au cours d’une conversation enregistrée à son insu par des catholiques d’une communauté de base, il révèle : « Les évêques ont créé l’Alliance. Si elle existe, c’est parce que nous l’avons créée et construite. » Estime : « les “tranques” ont été une invention extraordinaire ». Et préconise : « L’UNAB [Union nationale bleu et blanc [12]] doit inclure tous les opposants au gouvernement, même si on les suspecte d’être des opportunistes, des pro-avortement, des homosexuels, des drogués ou des narcotrafiquants. »

De sorte que…

El Regadillo (une bourgade juchée sur une haute colline) : « Ici, la majorité est sandiniste. Ça ne s’est pas passé très bien. On s’alarmait de ce qui se passait à Esteli. On est à proximité. Ça nous perturbait. Et un de nos jeunes a été assassiné. »

Esteli (puisqu’on vient d’en parler) : « Quand ils manifestaient, tout le monde fermait sa boutique. Les commerçants avaient peur. Ils savaient que derrière arrivaient les provocations et la destruction. » Un classique, bien sûr, qu’on a pu entendre à Paris pendant les épidémies de Gilets jaunes, inutile d’épiloguer. Pareillement, à l’Université, où les étudiants manifestent, « les classes se sont arrêtées pour des raisons de sécurité, on a perdu un semestre, ça nous a affectés. » Rien de particulièrement dramatique. D’autres facultés ont connu davantage de dommages – infrastructure, équipements, ordinateurs détruits –, par exemple à Jinotepe ou Managua. Une exception apparaît toutefois à Esteli, qui mérite d’être rapportée : l’Université technologique Francisco Rivera. « Ça a été l’un des endroits les plus tranquilles. Les classes ne se sont pas interrompues. Quelques-uns de nos “compañeros” ne venaient pas, bloqués par les “tranques”, mais on n’a pas été gênés. Il faut dire qu’ici étudient des “chavalos” de milieux très modestes, sensibles au fait de bénéficier d’un enseignement gratuit. Ça explique l’ambiance de paix et de tranquillité. Ils savent que le gouvernement est là pour les aider. »

Esteli, toujours. Née il y a quarante ans, le 17 juillet, jour de la fuite de Somoza, Radio Liberación émet sur tout le nord du Nicaragua. Omara Orozco et Rafael Rodes y animent tous les dimanches, de 8 heures à 9 h 30, l’émission « Aqui me quedo » (« Je suis et reste là »). Omara milite à la JS, Rafael en a été membre, a dépassé l’âge limite, et travaille avec le Front. Avril 2018 : des bandes surexcitées parcourent les rues, brandissent des pancartes et parfois des armes, scandent des slogans injurieux. « La radio est sandiniste. Tout ce qui sentait le sandinisme était sous le feu de l’intimidation. On recevait des menaces d’agression chaque fois qu’on transmettait. Pour que les gens nous perçoivent comme une menace, les réseaux sociaux racontaient n’importe quoi sur nous. » Des vociférations à ne pas prendre à la légère. Radio Ya (29 mai) et Radio Nicaragua (9 juin), toutes deux pro-gouvernementale, se consumeront dans les flammes – seule la dévastation de Radio Dario, station d’opposition de León, le 20 avril, étant médiatisée et stigmatisée.

Les deux animateurs de Radio Liberación se déplacent en moto. Pendant deux mois, de peur que des nervis ne les interceptent sur le chemin des locaux, ils doivent suspendre leur émission. De chez eux, ils animent leurs propres réseaux sociaux. « Et à un moment, on a dit “non, il faut qu’on y aille”… » Dans ce pesant silence, cette accablante « zozobra » (angoisse), les sandinistes qui les entourent expriment un besoin émotionnel : écouter de la musique révolutionnaire, entendre des commentaires reflétant leur opinion. « Ça a été compliqué, mais on a trouvé des solutions. On laissait les motos et on venait discrètement à pied ou en taxi, personne ne nous voyait arriver. »

Pour les auditeurs, sous pression permanente, une sorte de catharsispermettant de retrouver le moral et l’espérance d’un retour à la normalité.

Jours également agités à La Trinidad, une petite ville habituellement tranquille située entre Managua (130 km au sud) et Esteli (30 km au nord), et connue, prétendent ses habitants, pour sa boulangerie et son pain. « Malheureusement, on n’a pas une mairie sandiniste, regrette Mario José, et parfois ça nous complique la vie. » Avril 2018 prend les militants par surprise. « Les autres ont commencé par des manifestations tranquilles. La majorité des “chavalos” se masquaient le visage, mais on les reconnaissait. Quand on passait dans la rue, ils nous insultaient. Certains d’entre nous ont été poursuivis. » Suite des événements, conforme à la logique de la période : « Avec le temps sont apparus de plus en plus de gens qui n’étaient pas d’ici. » Des voyous amenés d’autres endroits – « il n’y a pas beaucoup de délinquants à La Trinidad ! ».

Deux « tranques » bloquent la route panaméricaine [13]. Désormais, les gens ont peur de sortir. A partir de 16 ou 17 heures, les portes de toutes les maisons sont fermées. « Je vivais près de la route, résume Margie García, et je les voyais passer à 23 heures, ils fouillaient tous les véhicules, intimidaient ou rackettaient les automobilistes, avec un foulard rouge et noir sur le visage pour faire croire qu’ils étaient sandinistes, mais je les reconnaissais, je pourrais donner des noms, et mon mari me disait “cache-toi, ils vont nous tirer dessus s’ils nous voient les observer”. »

Des milliers de poids lourds sillonnent la « panaméricaine », colonne vertébrale du transport de charge dans la région. « Les camionneurs, les pauvres, passaient de “tranque” en “tranque” ; ici, à La Trinidad, ils restaient bloqués une semaine, sans eau ni aliments. La population, souvent, faisait des efforts, s’unissait pour leur faire à manger. »

Sur les réseaux sociaux, les sandinistes locaux se font très classiquement traiter de « sapos » (délateurs) et d’assassins ; les filles et femmes de prostituées. « Moi, ils avaient livré mon nom à un délinquant connu et très dangereux, et il me menaçait, “je vais te trouver, tu es la première sur la liste”, et il appelait mon père pour lui dire que je serais la première à y passer. J’avais ma vie et celle de mon enfant entre les mains de Dieu. Ils disaient qu’ils allaient marquer les maisons et y mettre le feu, lancer des bombes, imaginez ce que c’était que d’être ici… Une période terrifiante, il n’y a pas d’autre mot. »

Des menaces, objectera-t-on … Mais aussi des passages à l’acte.

Le 25 juin, à Jinotepe, deux « encapuchados » juchés sur une moto assassinent le jeune sandiniste Christopher Castillo Rosales, de deux balles, une dans le cou et une dans le dos. Un mois auparavant, après avoir été retenu sur un « tranque », il avait été libéré et, à la manière d’un « prisonnier de guerre », remis à un prêtre, Juan de Dios García, sympathisant des « manifestants ». Dans une vidéo, le père du jeune homme, Roberto Castillo Cruz, lui aussi membre actif du FSLN, dénonce les assassins : « Cette bande criminelle de droite a tué mon fils, je demande seulement justice et que la paix règne afin que nos enfants ne perdent pas la vie. » Il va payer cette déclaration de sa vie. Le 6 juillet, c’est son cadavre qu’on retrouve à son tour, dissimulé sous une toile plastique, sur une décharge à ordures.

Jinotepe est à ce moment particulièrement dangereuse pour qui n’appartient pas à l’ « opposition pacifique ». Membre de la police nationale, Yadira Ramos est interceptée, forcée de descendre de son véhicule, tout comme son compagnon. Celui-ci est abattu sur le champ. On retrouvera le cadavre de Yadira Ramos le 15 juillet. Elle a été torturée et violée avant d’être exécutée.

« Oui, il y a eu des viols », confirme à La Trinidad Andy Sandoval (16 ans). « Une “muchacha” qu’on aime beaucoup dans le “municipio”, ils l’ont violée, on ne sait pas qui, on entendait ses cris, mais qui allait oser sortir pour l’aider ? »

Le « barrio » San José résiste.La canaille bloque totalement les entrées et sorties qui débouchent sur la « panaméricaine ». Le quartier se soulève. Le châtiment s’abat. « Ils ont frappé une femme enceinte, on a la vidéo… »

Et le « compañero » René ? La voix altérée, une « chavala » raconte sa séquestration : « Ils sont arrivés à sa maison, il a deux enfants, ils l’ont sorti sans chemise, pieds nus, ils ont fait mettre ses enfants et sa maman à genoux, elle a 70 ans, et sa petite cousine, et tous ceux qui étaient là, ils ont tiré sur la maison, et ils l’ont emmené en lui disant qu’ils allaient le tuer, ils étaient “encapuchados”, mais j’ai reconnu des voix, et ils l’ont emmené jusqu’au pont, mais à cause des appels téléphoniques qui circulaient dans tous les sens – on est du même “pueblo” tout de même –, ils l’ont ramené à la mairie le jour suivant et il a été remis en liberté. Mais tout a été dur, dur, très dur, hallucinant. »

Le QG de la bande des supposés « autoconvoqués » ainsi que tout leur matériel se trouvent au premier étage de la mairie. Matelas et affaires personnelles s’entassent dans la Maison de la culture. « Il y avait plein de gens et on voyait leurs armes, mais qui aurait pu les photographier avec son téléphone portable, dans de telles conditions ? » Précision de Yosel Para, sandiniste aisé qui connaît à la perfection les acteurs politiques de la région : « Des leaders d’Esteli, comme Alexander Pérez [président départemental du MRS], se chargeaient d’aller à la banque retirer l’argent pour le répartir. Cinq cents cordobas par jour pour huit heures de présence sur les barricades, “après, tu vas dormir !”, c’était tout un mode de vie. » Et le chaos pour les habitants.

Les opposants utilisent les cloches de l’église pour sonner le tocsin, chaque fois qu’ils croient, ou imaginent, que la police va intervenir. Terrorisée, toute la population se réveille en sursaut, souvent en pleine nuit. A l’occasion, le comique fait bon ménage avec l’aberrant. « Un jour, les cloches ont sonné à 4h45 et ils sont tous sortis armés jusqu’aux dents en croyant à une alarme, alors que c’était la messe que le curé annonçait ».

Le 30 mai, deux cortèges doivent défiler à Managua. Une marche de l’opposition, dédiée aux « mères des jeunes morts lors des manifestations », une autre promue par le gouvernement en hommage aux « mères nicaraguayennes ». Les sandinistes d’Esteli et des environs se mobilisent pour descendre sur la capitale. Les deux « tranques » de La Trinidad coupent la « panaméricaine » entre eux et leur but. Directement impliqué dans les événements, Yosel Para rapporte que le secrétaire politique départemental du FSLN et le maire d’Esteli, Francisco Valenzuela, viennent discuter avec le maire d’opposition pour qu’il laisse passer la caravane. « Ils se sont mis d’accord après trois ou quatre heures de négociations. » Un convoi important s’ébranle : la population s’est mobilisée et il y a là des familles entières, des enfants, des jeunes en camionnettes, des bus pleins.

La suite nous est racontée sur place, là où, à l’approche de La Trinidad, au kilomètre 124 de la « panaméricaine », de hautes collines boisées, touffues, propices à la dissimulation, s’élèvent à proximité immédiate de la route. « Ils nous ont tendu une embuscade. Ils étaient nombreux, bien armés. Il y a eu un rideau de balles. On s’est défendus avec des mortiers, mais c’étaient des mortiers contre des armes à feu. Pour éviter un bain de sang et ne pas leur offrir notre viande, comme on dit, car ils voulaient des morts, on a fait demi-tour. Mais des “compañeros” y ont laissé leur vie. » Trois pour être précis – deux jeunes sandinistes, Dariel Gutiérrez Ríos et Jairo Osorio Raudales, un habitant du lieu, Darwin Salgado Vílchez, au mauvais endroit au mauvais moment. Vingt-sept blessés, dont (par balles) onze policiers [14].

Lorsque, un peu plus tard, la police entre à La Trinidad pour enquêter, elle trouve tout un arsenal d’armes de guerre caché dans l’église, sous la statue de la Vierge Marie.

On précisera que depuis le nombre des fidèles a considérablement diminué.

Ses initiateurs n’avaient mesuré par avance ni la durée, ni les ravages, ni les conséquences de leur tentative de déstabilisation. Ni, surtout, le renversement final du cours du conflit. « Ils ont voulu nous intimider, mais ils n’ont pas pu », résume avec le recul Daniela Sánchez. Beaucoup des protestataires du début ont progressivement pris leurs distances, puis rompu, surtout chez les « apolitiques » ou les sandinistes qui, abusés, croyant en un « mouvement social », avaient en toute bonne foi manifesté par solidarité au début du mouvement.

Le 17 juin, la Conférence épiscopale a suspendu le dialogue qu’elle « arbitrait » en exigeant, avec l’opposition, la présence dans le pays d’organisations internationales de défense des droits de l’homme et des élections générales anticipées. Le pouvoir estime qu’il a fait preuve de suffisamment de patience. Il décide de passer à l’offensive pour rétablir l’ordre dans le pays.

Avant même ce sursaut, la violence des nervis avait provoqué des actions de résistance « musclée ». « Il faut le dire, admet Alex Galeano à Managua, si on te frappe la joue droite, on ne tend pas la joue gauche, on n’est pas Jésus, on est des humains ! On se bat pour la révolution ! » Avec des effets mortifères, des logiques d’autodéfense se sont développées. Des quartiers ont été défendus ou libérés. Et maintenant que le sandinisme repasse officiellement à l’offensive, la police réapparaît. « Quand elle a décidé de reprendre Masaya, on a ressenti de l’enthousiasme, de la joie… On allait retrouver la liberté, la possibilité de marcher dans les rues avec tranquillité, sans peur d’être volés ou, pour nous les femmes, d’être violées… »

On ne parlera pas d’une promenade de santé. Pour dégager les « tranques » et reprendre le contrôle du territoire, les forces de l’ordre doivent affronterdes groupes ou des individus lourdement armés. A Masaya, le 19 juin, la libération du sous-directeur de la police nationale Ramón Avellan et de ses hommes, encerclés depuis le 2 juin, puis la reconquête de la ville par la force anti-émeutes font six morts (dont un policier).

Il s’agit de meurtriers combats fratricides. Au terme desquels il est absurde de n’incriminer que le pouvoir. La sphère médiatique et le joug du conformisme extérieur n’en imposent pas moins leur version des faits. Déjà utilisé à tort et à travers au Venezuela, en détournant son véritable sens et, surtout, son véritable champ d’action (la Colombie), le terme « paramilitaires » est devenu récurrent depuis le début du conflit. Son utilisation met régulièrement en cause les « turbas » (bandes de voyous) de … la Jeunesse sandiniste. « Ils ont voulu nous casser le moral, nous faire passer pour un organe de répression, réagit-t-on à Masaya. Ils savaient qu’en attaquant la jeunesse, ils affaiblissaient le FSLN. » Denis Orozco, lui, s’indigne : « C’est la Police qui a repris la ville ! La Jeunesse sandiniste n‘a aucune expérience militaire ! On n’a été ni en Russie, ni à Cuba, ni au Venezuela pour se préparer… Ils ont été jusqu’à prétendre qu’on avait des armes de fort calibre ! Quand je pense que, d’avril à juin, j’ai dû abandonner le “municipio” pour me protéger et que c’est nous qu’on traite d’assassins… »

Une précision inutile en milieu pieux (La Croix) et cultivé (Le Monde ou Libération). Les « paramilitaires » nicaraguayens reviennent en leitmotiv dans tous les articles. Ortega doit s’en expliquer, le 28 juillet, lors d’une interview sur CNN. « Il n’y a pas de paramilitaires au Nicaragua, affirme-t-il, mais des policiers volontaires. » Sa réponse fait hurler de rire les « journalistes objectifs », voire même les « hyper-spécialistes pointus » pollueurs à l’occasion de respectables publications. Sacré Ortega ! Pour masquer sa dérive dictatoriale, il ne sait plus quoi inventer…

A réagir mécaniquement comme autant de robots, les observateurs patentés perdent toute crédibilité. Car Ortega n’a en rien travesti la réalité. Il existe effectivement une Police volontaire au Nicaragua ! Deux textes la décrivent et la régulent – le Décret 1347 du 15 novembre 1983 et la Loi 228 du 28 août 1996 [15].

De la Police volontaire

Article 43

La Police volontaire est un corps auxiliaire d’appui à la Police nationale, dotée d’une structure organique inscrite et subordonnée aux délégations de police. Elle est intégrée par les citoyens nicaraguayens après un processus de sélection, de préparation et de prestation de serment, accepte les conditions de service de forme volontaire, temporaire et gratuite. Les membres de la Police volontaire auront droit à ce qui est prévu à l’article 64, paragraphes 6 et 14, de même qu’à une compensation juste de la part de l’Etat en cas de lésion ou de mort dans le cadre du service ou comme conséquence de celui-ci.

Article 44

Pour intégrer la Police volontaire, il est requis : être Nicaraguayen, ne pas avoir d’antécédent pénal, être majeur (18 ans), être apte physiquement et psychologiquement, être en pleine possession de ses droits civiques, remplir les conditions administratives d’intégration.

Les membres de la Police volontaire réaliseront principalement des travaux d’appui, de prévention, de surveillance, de sécurité publique et de circulation.

C’est le chef de l’Etat qui, dans un cadre légal et constitutionnel, a le pouvoir de convoquer cette Police volontaire. Compte tenu du caractère insurrectionnel pris par les événements, il l’a fait. Le défi à relever n’avait rien d’anodin. « S’il y a une centaine de barrages et que l’ennemi mobilise 50 hommes pour en démanteler un, il faudra un total de 5000 personnes pour neutraliser ces positions, avait théorisé l’historien Oscar-René Vargas, un ex-sandiniste appelant ouvertement, quels qu’en soient les moyens, au « renversement » d’Ortega. Cela implique une usure logistique considérable. Très probablement, ils le feront petit à petit et par zones. Mais alors qu’ils agissent dans une zone, les barrages sont restaurés dans une autre zone sans risquer de mettre en péril des vies. C’est ce qu’on appelle le “facteur algébrique” dans les opérations irrégulières : quel que soit le nombre de personnes dont dispose le gouvernement, il ne pourra jamais contrôler efficacement chaque centimètre carré du territoire national [16]. »

A guerre non conventionnelle, réponse non conventionnelle. Agés de 30 ans pour les plus âgés, des membres de la JS s’unissent aux sandinistes « lambda », mais aussi aux nombreux vétérans de l’insurrection de 1979 et de la lutte contre la « contra » qui, quinquagénaires ou sexagénaires encore vigoureux, ont rejointla Police volontaire pour inverser le rapport de forces. Milices paramilitaires ? Non, résistance populaire ! Quel que soit le nom dont on l’affuble, c’est le sujet politique appelé « sandinisme », avec son expérience, sa force morale et sa conscience historique, qui assiste les forces de l’ordre dans le démantèlement des foyers d’insurrection.

Tout au long de la crise, les organismes dits de défense des droits humains ont accablé le seul gouvernement. Selon le rapport officiel de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), dépendant de la très « washingtonienne » Organisation des Etats américains (OEA), entre le 18 avril et le 19 juin 2018, « l’action répressive de l’Etat a fait au moins 212 morts, 1337 blessés et 507 détenus arbitrairement. » Quelques mois plus tard, la CIDH porte le nombre des victimes à « 320 morts et quelque 2 000 blessés », chiffre que, prenant les devant, Amnesty International avait annoncé dès le 3 mai. Human Right Watch (HRW) évolue dans les mêmes eaux – « plus de 300 morts et plus de 2 000 blessé » –, la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) se montrant plus ambitieuse avec « 325 personnes assassinées (c’est plus parlant que « morts » pour exécuter Ortega) et plus de 2 500 blessés [17] ». De quoi être ébranlé par le nombre… Mais aussi par un constat : la violence de l’opposition a droit à un clin d’œil complice, quand elle n’est pas purement et simplement ignorée.

Pourtant, mise en place par le gouvernement, la Commission de la vérité, de la justice et de la paix (CVJP) estime elle à 220 les personnes mortes dans le cadre du conflit, parmi lesquelles 31 « autoconvoqués »,22 policiers, 48 sandinistes (dont 11 victimes de torture et d’assassinat) ; 140 des victimes seraient mortes en lien avec les « tranques », 106 par armes à feu (dont 27 lors d’échanges de tirs). On n’est pas obligé de croire le pouvoir sur parole. On ne peut pas non plus écarter a priori ses estimations. C’est pourtant ce qu’a fait la CIDH, qui n’a jamais tenu compte de ses données.

Pour établir leurs bilans, les multinationales de l’indignation et ceux qui leur servent de relai peuvent compter sur des ONG locales. Ce sont elles qui leur fournissent bilans et informations. Les plus importantes s’appellent Centre nicaraguayen des droits humains (Cenidh), Commission permanente des droits humains du Nicaragua (CPDH) et Association nationale pro-droits de l’Homme (ANPDH).

Le Cenidh, qui accuse « le dictateur » Ortega de « semer la terreur », a comme fondatrice et présidente l’ancienne sandiniste Vilma Núñez, une opposante féroce au chef de l’Etat. Le 20 juillet, elle interpellait le président bolivien Evo Morales, lui reprochant de « soutenir les deux dictatures les plus cruelles du continent » (le Venezuela et le Nicaragua) [18]. Inutile, donc, de préciser d’où souffle le vent.

La CPDH est financée entre autres par la National Endowment for Democracy (NED) [19]. Pour qui l’ignorerait encore, cette Fondation a été enfantée en 1983 par Ronald Reagan. Dans le New York Times du 1er juin 1986, son premier président, Carl Gershman, en a expliqué les raisons : « Il serait terrible pour les groupes démocratiques du monde entier d’être vus comme subventionnés par la CIA. C’est parce que nous n’avons pas pu continuer à le faire que la Fondation a été créée. » Et il y a bien longtemps qu’elle flirte avec la CPDH. Dans les années 1980, le Washington Post (16 juillet 1986) et la revue Envío (n° 92, mars 1989) [20], alors pro-sandiniste, mentionnaient déjà le financement de la NED à la CPDH ainsi que l’appui avéré de cette dernière à la propagande de Washington et de la « contra ».

Pour la bonne bouche, reste l’ANPDH. Fondée à Miami en 1986, financée à l’époque par le Congrès des Etats-Unis pour appuyer elle aussi la « contra », l’organisation a rapatrié ses pénates au Nicaragua en 1991. Elle a pour spécialité – que ses nouveaux amis détournent pudiquement les yeux – une hostilité militante à l’avortement. Et un humanisme de premier ordre : assiégé pendant plusieurs semaines avec ses hommes en 2018, le commissaire de police de Masaya, Ramón Avellán, a raconté avoir observé à plusieurs reprises des membres du personnel de l’ANPDH aux côtés des assaillants qui lui ordonnaient de se rendre pour avoir la vie sauve.

C’est cette même organisation qui a mené en 2018 la campagne la plus mensongère, voire même la plus absurde, en annonçant le chiffre final de 560 morts, victimes de la répression (et, dans son dernier rapport, 1 300 personnes « enlevées » ou « disparues »). Une telle performance méritait récompense. Le 6 juillet 2018, l’ANPDH a été honorée du 7e prix franco-allemand des droits de l’Homme octroyé par les ambassades de ces deux pays au Nicaragua. Le prix consistant en un voyage en Europe pour « établir des contacts avec des organisations de défense des droits humains », Álvaro Leiva, son directeur exécutif, a pu participer au 70e anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’homme qui a eu lieu à Paris le 10 décembre 2018.

Il arrive pourtant que, de temps en temps, l’imposture éclate au grand jour… Le 23 juillet 2019, à Managua, trois membres de la direction de l’ANPDH – Gustavo Bermúdez, Francisco Lanzas et German Herrera – ont convoqué une conférence de presse. Devant l’assemblée déconcertée, ils ont dénoncé… Álvaro Leiva, exilé au Costa Rica pour « échapper à la répression d’Ortega ». Objet du mécontentement : avec Leiva se sont envolés 500 000 dollars, dont plus de 100 000 alloués par la NED à l’Association en 2017 et 2018 ! Par la même occasion, les documents présentés ont permis de « découvrir » d’autres généreux donateurs : l’Institut national démocrate pour les affaires internationales (NDI, du Congrès américain) et l’Open Society Foundation de l’inévitable George Soros [21]. Très irrités, les malheureux « défenseurs des droits humains » ont y compris révélé les dessous de la manipulation (à laquelle, par leur silence de l’époque, ils ont participé) : en 2018, Leiva a artificiellement gonflé le chiffre des morts et des blessés pour recevoir davantage de subventions des Etats-Unis !

On pourrait hausser les épaules ou même carrément s’esclaffer. Sauf que… Aucun journal ne « pissant de l‘eau bénite », et surtout pas La Croix, c’est à la « une » de ce dernier que, le 11 septembre 2018, sous le titre « Au Nicaragua, la répression sans fin des opposants », figure le chiffre mensonger de « 500 morts » et la mention qui le crédibilise « selon l’ANPDH, plus de 1 200 prisonniers seraient détenus illégalement ou clandestinement ». Même influence de la « machine à intox » dans Le Point (29 juillet et 9 août), CNN en espagnol, le Diario Las Américas (Miami), El País (Espagne), etc. Mais il y a plus perturbant…

Le 29 juillet, sur les réseaux sociaux, un appel d’« intellectuels », d’universitaires et de « militants politiques » intitulé « Solidarité avec le mouvement populaire du Nicaragua » commençait sa diatribe par l’inévitable référence de toute « opinion éclairée » : « Selon l’Association nicaraguayenne pour les droits humains (ANPDH), la police nationale et les paramilitaires, placés sous le commandement de l’exécutif, ont assassiné 448 personnes. (…) Quelque 500 opposant·e·s ont été enlevés ; la majorité d’entre eux sont considérés comme “disparu·e·s”, une dénomination qui renvoie aux pires heures des dictatures en Amérique centrale et du Sud. » En ce qui concerne les Français, les noms qui apparaissent parmi les signataires – consultable en fin du document appelé par cette note [22] – font froid dans le dos. Honte à eux, gloire à la bêtise ! Un journaliste féroce aurait pu titrer cet article « Nicaragua : de la NED au NPA ! » (en passant par Attac, le « bureau politique » de telle ou telle association et une charrette d’« internationalistes » autoproclamés, incapables de distinguer le bien du mal, le blanc du noir, le vrai du faux – tandis que l’impérialisme rit aux éclats !).

Foin des demi-vérités, des mensonges et des distorsions. L’opposition a, de façon totalement irresponsable, déclenché une tentative de renversement du chef de l’Etat. Dans ce cadre, des individus, des forces et des groupes armés ont agi « contre » et « pour » le gouvernement. Des victimes sont tombées dans les deux camps. Derrière la froideur des chiffres, ce sont des vies et des drames humains. Mais nul ne peut aujourd’hui ignorer l’imposture majuscule à laquelle a donné lieu ce conflit. S’agissant de l’ANPDH, la Commission de la vérité avait depuis longtemps relevé ses nombreuses incohérences et jugé que 48 % des « morts » enregistrés par cette organisation n’avaient rien à voir ni avec la crise ni avec les affrontements. Dès juillet 2018, dans une étude très détaillée de 46 pages – « Le monopole de la mort ; comment gonfler les chiffres pour les attribuer au gouvernement » [23] – le Réseau contre la manipulation mettait en évidence l’ampleur des mensonges du Cenidh, de l’ANPDH et de la CIDH. Amnesty International a pour sa part été interpelée – « Pourquoi AI a tort sur le Nicaragua » – par l’Alliance for Global Justice (Etats-Unis) et le Nicaragua Solidarity Campaign Action Group (Royaume Uni) [24].

Ceux qui, aujourd’hui encore, quel que soit leur bord politique, continuent à défendre la thèse simpliste du « soulèvement populaire « et de la « répression indiscriminée » ne peuvent plus arguer de la bonne foi. Ils mentent sciemment et délibérément. Constituée de treize documents, une série d’enquêtes disponibles sur Internet démonte quelques-uns des cas les plus emblématiques de la « grande tromperie » [25]. Celui d’Angel Gahona, directeur du journal El Meridiano et correspondant du Canal 6 Nicaragua, tué d’une balle dans la tête le 21 avril en couvrant en direct les troubles à Bluefields. D’emblée attribué au pouvoir, son décès est exploité… à mort pour commotionner l’opinion. Selon le quotidien La Prensa, seule la police et les forces anti-émeute étaient armées au moment des faits. « Ce n’est pas en réduisant les journalistes au silence ou en censurant les médias que les manifestations vont cesser au Nicaragua », enchaîne immédiatement Emmanuel Colombié, responsable Amérique latine de Reporters sans frontières (RSF). Du Robert Ménard pur jus [26] ! L’analyse détaillée des diverses vidéos tournées sur place établit sans équivoque que Gahona a été tué (en même temps qu’un policier était blessé à ses côtés) par un manifestant.

Même démonstration s’agissant d’un pseudo assassinat d’opposants par des snipers sandinistes embusqués dans le stade de base-ball de Managua.

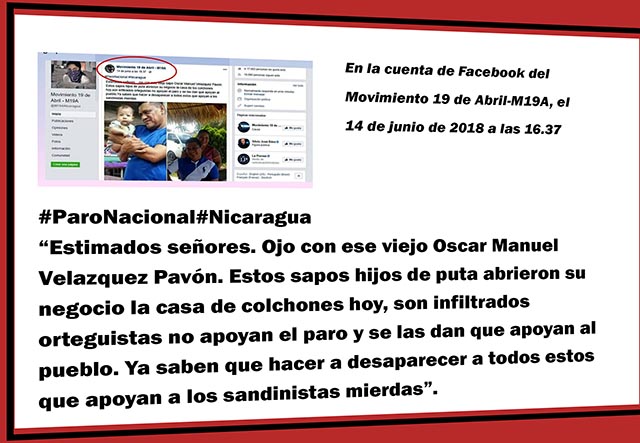

Même démontage de l’épisode peut-être le plus effrayant utilisé pour « assassiner moralement » Ortega : la mort de six personnes, dont deux enfants, de la famille Pavón, brûlées vives le 16 juin dans l’incendie de leur maison du quartier Carlos Marx de Managua. Attribuant le crime à la police et aux « paramilitaires », le secrétaire général de l’OEA, Luis Almagro, qualifiera le drame de « crime contre l’Humanité ». Depuis, une survivante et des témoins ont parlé : c’est pour n’avoir pas respecté la grève générale que l’habitation – qui abritait une fabrique de matelas – a été menacée puis attaquée à coups de mortiers et de cocktails Molotov par les nervis qui ont provoqué la tragédie.

Insoutenable, l’un des documents vidéo de cette série d’enquêtes montre la torture, avant son assassinat, du militant sandiniste Bismarck Martínez [27]. Mêlant cruauté bestiale, cynisme et dépravation, les criminels ont en effet très souvent filmé eux-mêmes, à l’aide de téléphones portables, leurs exactions. Ils ont diffusé des heures d’enregistrements plus barbares les uns que les autres sur les réseaux sociaux. Tout d’abord parce que, absolument sûrs de la chute « imminente » d’Ortega, ils pensaient n’avoir jamais à répondre de leurs actes. Ils avaient également pour but de terroriser les sandinistes, de les tétaniser, de les paralyser, en employant et en donnant à voir l’horreur de leurs pratiques à titre d’avertissement. Des techniques paramilitaires (bien réelles celles-là) utilisées dans d’autres contrées – en particulier en Colombie.

Une fois avéré l’échec de la tentative de renversement du chef de l’Etat, les membres de l’opposition sont allés frapper à la porte de l’OEA et du gouvernement états-unien pour les implorer de sanctionner leur propre pays. Ils ont obtenu gain de cause quand, le 20 décembre 2018, Donald Trump a signé le « Nica Act ». A l’instar du Venezuela, où la bataille « de l’intérieur » a été perdue, le conflit s’est déplacé à l’extérieur des frontières. Soumis à une forte pression tant de l’impérialisme que du grand bazar de la « défense des droits humains », sur le thème des « prisonniers politiques », l’Assemblée nationale a, pour les libérer et priver ses ennemis de cet argument, fait passer une loi d’amnistie le 8 juin 2019. Avec la collaboration de la Croix Rouge, et par tranches successives, 492 détenus – dont certains violents ou criminels – sont sortis de prison.

Bien entendu, cette amnistie a été décriée par l’opposition et les « instances internationales ». Jouant sur le fait que les exactions de l’opposition ont été systématiquement dissimulées à l’opinion, leur réaction repose entièrement sur une thèse : il s’agit d’absoudre les policiers et « paramilitaires » ainsi que le couple présidentiel, commanditaire de la répression. Ce qui se révèle partiellement vrai si l’on tient compte du fait qu’il y a eu des bavures, et parfois de sérieuses, côté sandiniste. Mais à qui la faute si, au bout du compte, s’impose l’impunité ? Sauf à avoir le couteau sur la gorge, qui peut envisager d’accorder le pardon de ses exactions ou de ses crimes à l’adversaire sans en faire bénéficier les siens ?

Pire encore, selon les détracteurs de la loi : elle interdit à ceux qui en bénéficient de manifester à nouveau (en cas de non-respect de cette règle, l’amnistie sera révoquée et le coupable pourrait retourner en prison) [28]. Insupportable : l’exercice du droit de réunion pacifique est entravé !

Il convient de préciser, en contrepartie, que cette amnistie a tout autant interpellé la mouvance sandiniste. « Ces gens sortent, comme si rien ne s’était passé ! » A Masaya, un vendeur ambulant de légumes, même pas membre du FSLN, commente amèrement : « Ces personnes, qui m’ont volé ma marchandise, qui m’ont effrayé, qui m’ont fait marcher 25 kilomètres avec mes enfant sous la pluie pour pouvoir rentrer chez moi et qui, aujourd’hui, sont libres… C’est inacceptable. » Et encore ne s’agit-il pas là d’une victime d’un des multiples crimes de sang. Vice-président du secrétariat international du FSLN, Carlos Fonseca Terán n’élude pas la question : « Ces délinquants ont été libérés en vertu des accords auxquels nous sommes parvenus par la négociation. Ces accords ont leur raison d’être : c’est le meilleur hommage que nous pouvons rendre aux victimes de ces crimes en évitant qu’il y ait d’autres crimes et d’autres victimes de ce type de crime. Tout ce qui concourt à la paix contribue à rendre hommage aux victimes en évitant la violence et la guerre dans notre pays. »