Article publié le 3 avril sur Slate.fr: Comme Jean-Michel Aphatie l’a montré, la France a un problème de mémoire avec l’Algérie

La séquence médiatique autour de l’ancien chroniqueur de RTL –et de sa comparaison entre les massacres commis en Algérie et celui des nazis à Oradour-sur-Glane– est la preuve d’une incapacité pathologique de la France à regarder son histoire coloniale en face.

Cette photo, prise le 25 août 2022, montre les drapeaux français et algérien avant l’arrivée du président français Emmanuel Macron à Alger pour une visite officielle. | Ludovic Marin / AFP

Temps de lecture: 10 minutes

Dans un pays qui se targue d’être celui des Lumières, il semblerait que lorsque l’on a affaire à la colonisation, elles soient parfois éteintes. La dernière séquence médiatique autour de Jean-Michel Aphatie et de son expression jugée comme «un dérapage» en est la preuve. Le 27 février 2025, le chroniqueur politique déclare dans la matinale de RTL: «Chaque année, en France, on commémore ce qui s’est passé à Oradour-sur-Glane, c’est-à-dire le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu’on en a conscience?»

Face à lui, Florence Portelli, vice-présidente (Les Républicains) du conseil régional d’Île-de-France, s’étouffe. «Vous n’avez pas honte?», lui répète-t-elle. Le journaliste Thomas Sotto, coprésentateur de la matinale, rétorque rapidement, très sûr de lui: «On n’a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie…» Avant d’ajouter: «On s’est comporté comme des nazis?» Coup de massue de Jean-Michel Aphatie: «Les nazis n’existaient pas. On ne s’est pas comporté comme les nazis. Ce sont eux qui se sont comportés comme nous l’avons fait en Algérie.»

Très vite, sur les réseaux sociaux, on crie au sacrilège. Dans les heures qui suivent, chacun y va de son commentaire. Entre autres, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, dénonce sur le réseau X (anciennement Twitter) «une odieuse falsification de l’histoire et une insulte à tous les rapatriés d’Algérie». Éric Ciotti, président de l’Union des droites pour la République, préfère ironiser: «Je croyais que Bruno Retailleau avait expulsé tous les influenceurs algériens, mais visiblement, il y en a encore un sur RTL.»

La fronde des historiens

Du côté des historiens spécialistes de la question, on souffle. «Coïncidence, j’ai pris connaissance de cette polémique en rentrant d’une enquête sur un massacre prémédité de civils commis par l’armée française en Kabylie en mai 1956», raconte Fabrice Riceputi, enseignant et historien français, spécialiste des questions coloniales et postcoloniales en France, auteur de plusieurs ouvrages sur cette thématique.

Dans les jours qui ont suivi les propos de Jean-Michel Aphatie, de nombreux experts de la colonisation française en Algérie ont pris la parole pour recentrer le débat autour des faits historiques. Auteur du très conséquent ouvrage La première guerre d’Algérie – Une histoire de conquête et de résistance, 1830-1852 (paru en octobre 2024), Alain Ruscio est l’un d’eux. «J’observe que depuis le début de la polémique, il n’y a pas un seul historien qui se soit levé contre les propos de Jean-Michel Aphatie, note le chercheur et écrivain français. Nos appréciations idéologiques peuvent être différentes, mais le constat reste le même: oui, pendant la conquête de l’Algérie, des centaines de villages ont été rasés et brûlés.»

«On a pu entendre un tas de réactions déclarant que la France n’avait jamais brûlé des villages entiers, ni enfermé des villageois dans des grottes pour les enfumer… C’est du négationnisme.»

Affirmer que la France a commis de lourds crimes en Algérie pendant la colonisation est relayé au statut d’opinion individuelle, alors que c’est une réalité historique largement documentée. Malgré les multiples travaux de chercheurs et historiens en langue française, «la France s’enferme dans un extraordinaire déni, pointe Fabrice Riceputi. C’est d’ailleurs ce que souligne cette polémique: ce talent à ignorer les réalités de l’histoire dans lesquelles nous baignons depuis un bon moment et qui ne fait que s’accroître.»

Le 10 mars, lorsque Thomas Sotto revient sur les faits, sur le plateau de l’émission «C à vous» sur France 5, le journaliste de RTL précise ne pas être un expert en la matière. Il justifie, cependant, son choc à l’antenne par le besoin de «ne pas blesser». Mais pour Fabrice Riceputi, «les crimes de la colonisation font partie de ces choses qu’il faut regarder en face, même si elles sont blessantes». Alain Ruscio abonde: «C’est effrayant de voir des personnes si cultivées proférer ce genre de propos.»

Alain Ruscio, qui collabore aux côtés de Fabrice Riceputi au site internet histoirecoloniale.net, qualifie ce processus de «révisionniste» et même «négationniste». «On a pu entendre tout un tas de réactions déclarant que la France n’avait jamais brûlé des villages entiers, ni enfermé des villageois dans des grottes pour les enfumer… C’est la définition même du négationnisme. On nie volontairement le passé», martèle-t-il.

Un système colonial bien ficelé

En 2025, on débat encore de la violence de la colonisation. En 2025, on se demande encore, malgré les nombreuses preuves disponibles à notre lecture, si la France a vraiment –et c’est ce mot qui inquiète– commis l’irréparable dans son ancienne colonie. En 2025, des personnalités politiques, pourtant éduquées, minimisent l’ignominie de ce qu’a fait le «pays des droits humains» de l’autre côté de la mer Méditerranée pendant 132 ans, entre 1830 et 1962.

Alors, puisqu’il faut expliquer la réalité de la colonisation française en Algérie, faisons-le. Ramenons la discussion aux faits historiques. Ce qu’il faut savoir avant tout, c’est que la colonisation française en Algérie est un cas d’école. En cela, elle est différente de toutes les autres formes de colonisation de l’époque. C’est pour ça qu’elle a un nom particulier: la colonisation de peuplement. Alors que ses voisins sont des protectorats, l’Algérie bénéficie d’un statut particulier, celui de département. L’objectif est clair: la France souhaite pérenniser sa présence outre-Méditerranée.

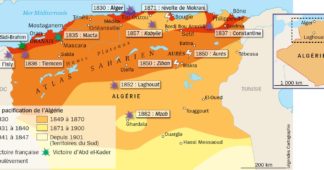

Dès 1830, pour s’emparer de ce pays, l’État français a mis les moyens, car la résistance présente en face était féroce. La réponse fut sans appel: ce sera «la guerre totale», atteste Alain Ruscio, spécialiste des conquêtes coloniales françaises en Indochine et en Algérie. «Il y a eu véritablement une sorte de rage de constater que ces “sauvages” qui refusaient notre civilisation aient l’outrecuidance de tirer sur nos braves soldats. Donc il y a eu une montée en puissance.»

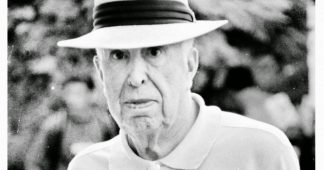

Celle-ci est incarnée par le maréchal Thomas Robert Bugeaud (1784-1849), architecte de «nombreux massacres d’Algériens», qui avait encore une avenue à son nom à Paris jusqu’en octobre 2024 (dans le XVIe arrondissement, rebaptisée avenue Hubert-Germain). «Il a pratiqué une politique de terreur en Algérie. Il n’y a pas d’autres mots. Et il s’arrangeait pour le faire savoir», commente Alain Ruscio. Devant l’Assemblée nationale, le maréchal Bugeaud détaille son programme et exige «tous les moyens possibles pour anéantir la résistance algérienne. Il obtiendra une armée de 100.000 hommes qui ont sillonné tout le pays et semé la mort partout où ils passaient», rappelle l’historien.

Des exactions racontées par les soldats français

De cette «première guerre d’Algérie», comme l’appelle Alain Ruscio, beaucoup retiennent les enfumades dans le massif du Dahra (nord-ouest de l’Algérie), en juin 1845. Sur les ordres du maréchal Bugeaud, qui avait exigé que ses soldats «enfument» les résistants «comme des renards», le lieutenant-colonel Aimable Pélissier fait périr par asphyxie toute une tribu amazigh, celle des Ouled Riah, qui avait trouvé refuge dans les grottes du Dahra. Ce sont «trois générations entières, dont des enfants à la mamelle», soit près d’un millier de personnes, qui décèdent.

Alain Ruscio décompte trois enfumades survenues en 1844 et 1845. Ces épisodes sont relatés par les militaires eux-mêmes dans les missives envoyées à leurs proches. Dans son livre dédié au début de la conquête de l’Algérie, l’historien évoque de nombreuses autres méthodes «communes» utilisées par l’armée française pendant quatre décennies. Parmi elles, les emmurements, les décapitations, les viols et même le supplice de l’essorillement, qui consiste à couper les oreilles. Alain Ruscio le rappelle: à l’époque, au milieu du XIXe siècle, ces exactions sont connues de tous. Elles sont débattues dans la presse, dans les sphères politiques.

On retrouve cette terreur un siècle plus tard, au moment de ce qui est appelé en France «la guerre d’Algérie», mais que l’on nomme sur place «al thawara», «la révolution». Du 1er novembre 1954 au 5 juillet 1962, pendant plus de sept ans et demi, la France va mener en Algérie une guerre sale, contraire au droit international, pour maintenir son pouvoir colonial. Elle va même jusqu’à réinstaurer la torture. Jean-Marie Le Pen, alors jeune député élu en 1956 et engagé volontaire, participe activement à la terreur envers les habitants du quartier musulman de la capitale, la Casbah, pendant la fameuse bataille d’Alger, entre janvier et octobre 1957. Les témoignages de survivants glacent le sang. «J’ai souffert moralement et physiquement. Surtout moralement. Jusqu’à maintenant, cinquante ans après, je ne peux toujours pas dormir, je suis possédé», raconte Mohamed Abdelaoui dans le documentaire La Question: Le Pen et la torture, réalisé par José Bourgarel et diffusé sur France 2 en novembre 2007.

Mais ce n’est pas tout. «La pratique constante était de massacrer des villageois soupçonnés d’aider les maquisards de l’Armée de libération nationale (ALN). C’est quelque chose qui s’est reproduit à des dizaines d’exemplaires au minimum. Les villages sont rasés et pillés, les hommes massacrés, les femmes agressées sexuellement et souvent violées… Tout cela est établi», affirme Fabrice Riceputi, auteur du livre Le Pen et la torture – Alger 1957, l’histoire contre l’oubli, paru en mars 2024. Celles et ceux qui rejoignent la résistance sont poursuivis et abattus s’ils sont attrapés. C’est le cas de Larbi Ben M’hidi, dont l’exécution le 4 mars 1957 par pendaison, des mains du futur général Paul Aussaresses, a été maquillée en suicide. Il aura fallu attendre le 1er novembre 2024 pour que le président Emmanuel Macron reconnaisse la responsabilité de l’armée française dans cet assassinat.

La «Gestapo française»

À l’époque, ces méthodes sont comparées à celles du Troisième Reich. «On tombe sur Jean-Michel Aphatie lorsqu’il commet ce sacrilège de comparer l’action des Français dans les colonies aux nazis, mais c’est pourtant un parallèle courant dans les années 1960, retrace Fabrice Riceputi. Les anticolonialistes parlaient de “Gestapo française”. Ils reconnaissaient, dans les crimes qu’ils constataient, ce que parfois eux-mêmes avaient vécu durant l’occupation entre les mains des SS.» C’est le cas de l’ancien résistant et haut fonctionnaire Jean Mairey, directeur général de la Sûreté nationale, qui a déclaré en décembre 1955: «Il m’est intolérable de penser que des policiers français puissent évoquer par leur comportement les méthodes de la Gestapo.» Il démissionnera deux ans plus tard.

L’expression d’«Oradour algérien», qui a valu les foudres à l’ancien chroniqueur de RTL (il a décidé de quitter la station de radio le 9 mars), pour désigner les exactions de l’armée française, serait fréquemment utilisée par les contemporains. «En mai 1945, à Sétif, Guelma et Kherrata [dans le nord-est de l’Algérie, ndlr], l’armée française commet des représailles collectives contre la population civile désarmée. Entre 15.000 et 30.000 personnes sont massacrées en l’espace de quelques semaines. C’est bien ce que les nazis ont perpétré à Oradour-sur-Glane, n’est-ce pas?», interroge Fabrice Riceputi, en évoquant le tristement célèbre massacre de la 2e division blindée SS «Das Reich» dans le village de Haute-Vienne, le 10 juin 1944 (643 morts). Avant d’ajouter: «Hannah Arendt, elle-même, avait souligné que la terreur coloniale était l’une des matrices du nazisme.»

Être réduit à la subalternité

Comme pour le nazisme, le colonialisme est fondé sur l’inégalité des «races». Ceux que l’on appelle les «musulmans d’Algérie», les autochtones, qui représentent la majorité de la population de l’époque, sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Au-delà des massacres spectaculaires, la colonisation est violente dans le quotidien. «C’est une domination globale. Elle n’est pas que militaire. C’est aussi une ségrégation à la fois économique, sociale, intellectuelle et humaine», décrit Daho Djerbal.

Cet historien algérien, maître de conférences en histoire contemporaine à l’université d’Alger 2, parcourt les établissements français, mais aussi les universités internationales pour mettre des mots sur la violence ségrégationniste quotidienne de la colonisation. «Le système de la domination a été un travail qui s’est inscrit dans le temps long de dépossession non seulement de la terre, mais du nom même d’“Algérien”», indique Daho Djerbal.

«Il y a une défaillance de l’Éducation nationale dans la diffusion du savoir. Cela explique en partie comment la mythologie colonialiste peut continuer à prospérer dans une partie de la population française.»

Lui-même était adolescent lorsque l’Algérie a arraché son indépendance. «Pour toute la génération qui m’a précédé, le terminus de la scolarité était le certificat de fin d’études, raconte-t-il. La majorité de la population était contrainte aux travaux manuels. Il était interdit de descendre dans les quartiers européens. Nous étions réduits à la subalternité, à la pauvreté, à l’indigence dans notre propre pays.»

Les exemples de la violence coloniale sont légion. On pourrait évoquer également l’utilisation du napalm contre les populations pendant la guerre d’Algérie, les nombreux essais nucléaires effectués dans le Sahara et qui ont laissé de lourdes séquelles à des milliers d’habitants, le processus méthodique d’effacement de l’identité algérienne, les dégâts écologiques, la paupérisation pensée de la population algérienne, ou encore les campagnes de dévoilements forcées (vidéo du Monde ci-dessous). Pourtant, peu de Français connaissent l’étendue des crimes commis. «Il y a une défaillance de l’Éducation nationale dans la diffusion du savoir, déplore Fabrice Riceputi, qui a été lui-même professeur d’histoire dans le secondaire. Cela explique en partie comment la mythologie colonialiste peut continuer à prospérer dans une partie de la population française.»

Une incapacité à reconnaître une situation coloniale

Fabrice Riceputi explique également cette ignorance par «une incapacité à porter un jugement sur ce qu’a été et ce qu’est encore la colonisation. Les élites françaises sont incapables d’identifier une situation coloniale. Elles s’identifient spontanément au colonisateur plutôt qu’au colonisé.»

À cela, on ajoute «la montée du nationalisme xénophobe et raciste dans une grande partie de la société» et l’extrême droitisation de la classe politique française qui participe activement à cette réécriture de l’histoire. Ce sont, toutes ces choses combinées, qui empêchent d’aborder ces questions, «encore plus aujourd’hui qu’il y a vingt ans», complète l’enseignant et historien.

Pourtant, il y a urgence à aborder ce déni français. Daho Djerbal appelle la société civile française à s’emparer de ces questions, à ne pas rester butée sur les polémiques politiciennes, mais plutôt à «ouvrir les placards des histoires familiales». Dans cette lutte mémorielle, le savoir est le nerf de la guerre.

Lire L’Amour, la fantasia d’Assia Djebar, Récits d’Algérie – Témoignages de nos aînés, de la colonisation à l’indépendance de Farah Khodja, Le Pen et la torture de Fabrice Riceputi, La première guerre d’Algérie d’Alain Ruscio. Se renseigner sur le travail monumental du psychiatre martiniquais Frantz Fanon. Consulter le site histoirecoloniale.net, regarder le chef-d’œuvre de Mohammed Lakhdar-Hamina, Chronique des années de braise, sorti en 1975 et récompensé de la Palme d’or au Festival de Cannes cette année-là… Tout cela est un bon début. Alain Ruscio est catégorique. «On ne se laissera pas faire. On ne laissera pas de terrain aux négationnistes.»

Nous rappelons à nos lecteurs que la publication d’articles sur notre site ne signifie pas que nous adhérons à ce qui y est écrit. Notre politique est de publier tout ce que nous considérons comme intéressant, afin d’aider nos lecteurs à se forger leur propre opinion. Parfois aussi, nous publions des articles avec lesquels nous sommes en total désaccord, car nous croyons qu’il est important que nos lecteurs soient informés d’un éventail d’opinions aussi large que possible.